人材紹介企画 「コーキョーメグリ」vol.5【秋山 太】

↑空と風が清々しい筑後川の河川敷

秋山 太さん

福岡県久留米市(地域福祉課)

‐聴く人・書く人‐

鈴木 克典(静岡県島田市)

鈴木 克典 | Public Platform (public-platform.jp)

自宅から車で15分ほどの富士山静岡空港。ご多分に漏れず搭乗者数が伸び悩む地方空港だが、福岡便は1日4便を維持している。午前7時台の福岡便と午後7時台の静岡便を利用すれば、日帰りの観光も可能だ。でも実は、福岡の発着ゲートがターミナルビルの先端になることが多い。今日も地下鉄に乗り換えるまでは、何となく気が抜けない。

博多駅では、見慣れない九州新幹線の乗換案内板ピクトグラムに翻弄され、曲がり角を見落しつつも何とか着席。それも束の間、約15分で到着アナウンスが…筑後川を渡り切ると、程なく久留米駅に到着した。構内には、アイドル旋風を巻き起こした地元出身歌手たちの名曲が流れ、秋山さんに会う前から「キターッ!」とテンションが上がる。

久留米市のご出身ではないとのことですが、入庁を目指した経緯や理由を教えていただけますか?

高校までは隣の八女市で、大学は鹿児島でした。卒業後は福岡へ戻ろうと決めたときに、同じ生活圏で久留米市の方が規模が大きいから、やれることが多いかなって漠然と想像して応募したんです。3年かかりましたけどね。

かと言って、自治体で何かやりたい志があった訳でもなくて。まあアレですよ、爺ちゃんに洗脳されてたんです。「お前は公務員だ、お前は公務員だ」って(笑)

なぜ、久留米市の職員採用試験を受け続けたのですか?

あの当時は「就職氷河期」の真っただ中で、八女市も周辺も、採用を凍結する自治体ばかりでした。でも久留米市は募集を継続していたので、八女市役所で非常勤職員として働きながらトライし続けていました。

2005年に採用され、最初の配属は基礎自治体には珍しい労働部門の労政課で、ソフト事業や補助金交付などの仕事を続けていました。そして3年後、久留米市が中核市に移行するタイミングで、新設する保健所への異動内示。ルーティン作業の前職から一転、何もかもイチからの準備が必要な職場でした。市役所と、保健師・獣医師・薬剤師・県職員の間で揺れ動く中で発生した、新型インフルエンザや東日本大震災などの緊急事態。今までやったことが無かろうが「やらんといかん仕事」が激増して、状況を俯瞰しながら能動的に動くことを求められたことで、いつの間にかやり甲斐のエンジンが回っていった感じです。5年の任期で大切にしていたのは、住民の安全安心を保つコミュニケーション。プレスリリースを担当していたこともあってか、次は広報課に異動となりました。

広報くるめの大型特集を手掛け、その知見を県内外の広報担当者とシェアして来られましたよね。ご自身にとって、その頃に培った一番のスキルは何ですか?

写真を撮れるようになったし、文章も書けるようになった…でも敢えて一つ挙げるなら「動く」ことかもしれませんね。いわゆる行動力。繋がりたい人とツテが無くても、何とか辿り着こうとするスキルというか、意地です。

そんな意地を通して蓄積できた「人との関係性」は、行政で仕事をしていく上で最大の財産になりました。個々の思いや考え方に触れることで気付かされることがあって、その度に僕自身が変わっていった部分も多いですね。

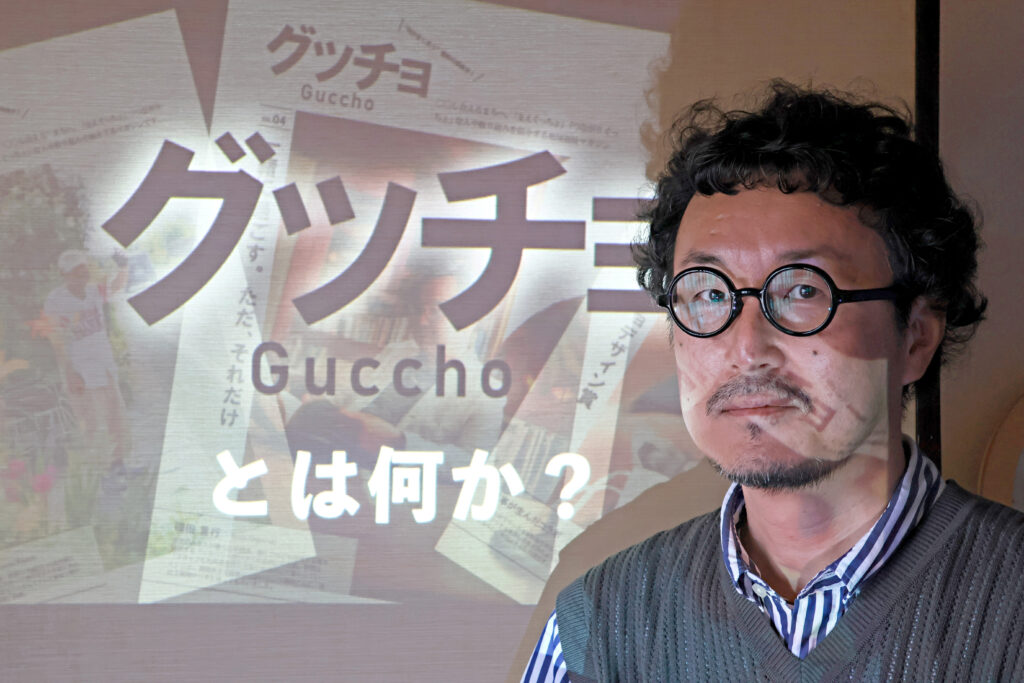

広報課からの異動後、身近にある地域共生社会を可視化し知ってもらおうと、地域福祉マガジン「グッチョ」を創刊されましたが、きっかけや意図を聞いてもイイですか?

きっかけは二つ。広報紙を7年間作り続けた自分だから生み出せる何かで、異動先のミッションに応えたかった。そして、奪われた広報紙という地域との接点、コミュニケーション・ツールを再び手にしたかった。

地域福祉課に来て、複合的な課題を抱える人や支援制度の狭間にいる人を目の当たりにしました。でも行政だけで全てを解決するのは難しい時代。そこで大切になるのが、身近な人同士が支え合う関係「インフォーマル(非公式/制度以外)」の動きです。フォーマルな立場の行政としてどう一緒にまちの未来を考え、互いに共感できるのか悩みました。でも広報時代からの関係性を振り返ったら、まちには既に地域共生の実例がたくさんあったんですよ。だったら、多様な人や活動を可視化することが一つの答えになるはずと僕なりに考え、翌2021年に創刊したのが筑後弁で「何かをし合う」という意味の「グッチョ」です。

久留米市は先進的に「重層的支援体制」の整備に取り組んでいます。重層のナレッジシェアは可能ですか?

地域福祉は、全容も結果もフワッとしているので、取り組み方に悩む行政側の気持ちも分かります。しかし、地域づくりは、その土地でどんな人々がどう動いているか分からないと、僕が伴走したところで進みません。そこには、生活者としての関わりが求められるからです。

シェアするなら、僕らが大事にする三つの言葉「知識より意識・課題より可能性・解決より関係性」がイイのかも。知識が無くても意識を向け、課題として見ずに可能性の側面を見て、解決できなくても関係性を保つ。何が起こってその言葉に辿り着き、久留米の重層でどう活かしているのか、背景や視点の共有はどの地域でも役立つはずです。

最後に、秋山さんにとっての「公共」とは?

公(おおやけ)って何となく、色々な属性で括られて、カテゴライズされてるイメージです。分野・立場・役割・官民・支える人と支えられる人…分断する垣根が見えて、敷居が高い。でも公共となると、真逆に感じるというか、逆であってほしいと思います。ピシッと分けられた属性の垣根を無くして、グラデーションにする「開かれた場」。少なくとも、それを目指す言葉であってほしいですね。

一人一人の日常の課題にこそ社会を変えるヒントがあるけれど、暮らしに目を向ける公務員はまだまだ稀有です。だから、グッチョには他課の職員にも携わってもらって「中の人」の意識も変えていきたいんです。そうしたら、暮らしと仕事との垣根も越えられるんじゃないかなと。

【帰路の車中で想う】

取材を終えて秋山さんが言った。「福祉で『地域に飛び出す』って、アレ嫌い。なら今までどこにいたんだ!って思っちゃう」確かに、家族との生活を「支援」とは言わないのと似た目線。そんな違和感に気付き、誰かと共有して心にササクレを残せたら、いろんな立場の境界が曖昧になって、部分的に重なったり混ざったりしていくのかも。

山上の高良大社に参拝して街に降りると、もう夕暮れ。ネオンが灯り始めた大通りの歩道橋から空を仰ぐと、藍が茜を淡く包み込もうとしていた。当たり前の光景だけど、今日だから気付けたグラデーションなのかもしれない。

話す人

秋山 太(アキヤマ フトシ)福岡県久留米市健康福祉部地域福祉課主査/地域福祉マガジン「グッチョ」編集長

秋山 太 | Public Platform